„Wir brauchen mehr Aufmerksamkeit für den fließenden Fußverkehr“ – wünscht sich Prof. Dr. Joachim Scheiner für die Stadtentwicklung

Im Februar 2025 hat die Bundesregierung die erste nationale Fußverkehrsstrategie beschlossen. Der Zielekatalog dieser Strategie umfasst unter anderem die Erhöhung der Verkehrssicherheit, die Förderung der Gesundheit und Lebensqualität, barrierefreie Mobilität und nicht zuletzt mehr Klima- und Umweltschutz. Das alles soll insbesondere durch die Steigerung des Fußverkehrsanteils bis 2030 erreicht werden. [1] Was macht den Fußverkehr aus Sicht der Stadtplanung attraktiv? Und wie können mehr Menschen dazu bewegt werden, häufiger zu Fuß zu gehen? Der HOLM-Blog hat dazu Prof. Dr. Joachim Scheiner von der TU Dortmund befragt.

HOLM-Blog: Herr Professor Scheiner, die nationale Fußverkehrsstrategie will den Anteil des Fußverkehrs in Deutschland steigern. Wie hoch ist der Anteil und wie hoch sollte er idealerweise sein?

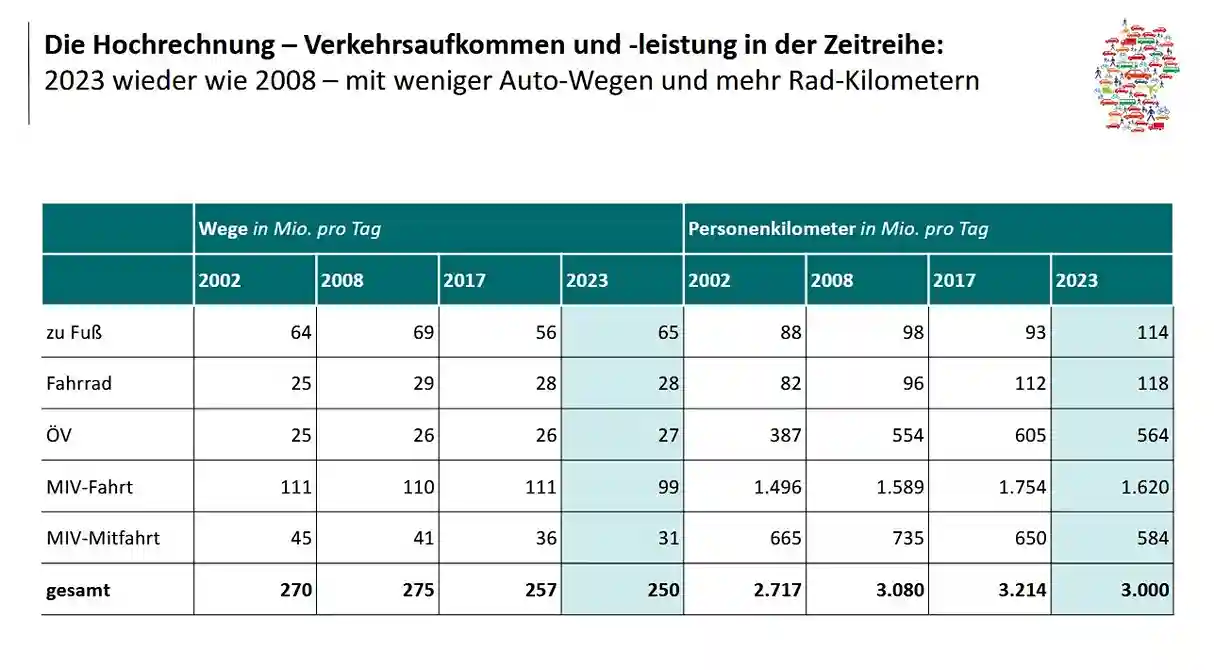

Prof. Dr. Joachim Scheiner: Etwa ein Viertel der Wege in Deutschland wird ausschließlich zu Fuß zurückgelegt. [2] Auf den Pkw entfallen gut die Hälfte aller Wege, auf das Fahrrad und den Öffentlichen Verkehr jeweils gut zehn Prozent. Aber auch bei diesen Wegen gehört das Zufußgehen meist dazu – man geht zum Parkplatz, zur Haltestelle, vom Bus zum Bahnsteig usw. Der Fußverkehr ist extrem wichtig für die Mobilität und das Aufrechterhalten alltäglicher Funktionen wie Versorgen, Arbeiten, Ausbildung, Erholen, aber auch für die Ökonomie und das soziale Miteinander in Stadtquartieren und Dörfern. Wege zu Fuß sind meist kurze Wege und haben nur einen sehr kleinen Anteil von etwa vier Prozent an den zurückgelegten Entfernungen. Deshalb wird ihre Bedeutung gern unterschätzt. Einen idealen Fußverkehrsanteil gibt es aber nicht. Das würde ja voraussetzen, dass es auch zu viel Fußverkehr geben könnte.

HOLM-Blog: Was hindert Menschen am Zufußgehen − besonders in Städten, wo die Wegstrecken gewöhnlich kürzer sind und das ÖPNV-Angebot größer ist als auf dem Land.

Prof. Dr. Joachim Scheiner: Der wichtigste Hinderungsfaktor ist die geringe Geschwindigkeit beim Gehen. Dies begrenzt den Aktionsradius und steht unserer gefühlten Zeitknappheit entgegen. Hinzu kommen Bedenken bezüglich der Verkehrssicherheit und der sozialen Sicherheit im öffentlichen Raum – gerade bei Frauen und älteren Menschen. Andere Faktoren, die gegen das Gehen sprechen, sind Transportnotwendigkeiten, zum Beispiel beim Einkauf, aber auch die Erlebnisarmut in vielen Stadtquartieren oder auch in kleineren Orten. Je weniger Leute draußen auf der Straße sind und je mehr die kleinteiligen Strukturen von Geschäften und Gastronomie verschwinden, desto unattraktiver wird es.

Im Übrigen wird die Bedeutung der Wegedistanzen im Stadt-Land-Vergleich oft überschätzt. In Großstädten kann man zwar meist „um die Ecke“ einkaufen oder essen gehen, aber die Arbeitsplätze sind gerade in Städten oft weit weg. Verwandtschaft und Freunde wohnen auch nicht unbedingt gegenüber.

HOLM-Blog: Wie können Verkehrsplanung und Stadtentwicklung den Fußverkehr attraktiver machen?

Prof. Dr. Joachim Scheiner: Sichere und komfortable Fußverkehrsanlagen und kleinteilige Verbindungen sind nötig, um Umwege zu minimieren. Das lässt sich zum Beispiel durch Abkürzungen durch Innenbereiche von Häuserblocks und viele Querungsmöglichkeiten von Straßen und Schienen erreichen. Insgesamt brauchen wir mehr Aufmerksamkeit für den „fließenden Fußverkehr“ statt für den fließenden Kfz-Verkehr. Auch wer zu Fuß geht, will vorankommen!

Ein weiterer Punkt ist ein anregendes und ansprechendes räumliches Umfeld, in denen das Gehen Spaß macht. Fußgängerinnen und Fußgänger müssen sich im Straßenraum willkommen fühlen anstatt verloren an breiten, kaum zu überwindenden Straßen zu stehen. Dafür müssen Verkehrsplanung und Stadtentwicklung zusammenarbeiten und lebenswerte Städte und Dörfer entwickeln, in denen man gern zu Fuß unterwegs ist, und nicht nur, weil die Alternative fehlt.

HOLM-Blog: Wer ist gefordert? Ist es allein Aufgabe der Stadtentwicklung und Verkehrsplanung den Fußverkehr zu fördern oder muss nicht auch ein Umdenken erfolgen und es mehr Fürsprache für mehr Fußverkehr geben?

Prof. Dr. Joachim Scheiner: Es gibt eine Lobby für den Fußverkehr: den Verein Fuss e.V.; den kennen aber nur wenige. Es ist schon erstaunlich, dass die meisten Menschen fast jeden Tag zu Fuß gehen und sich trotzdem kaum jemand dafür einsetzt. Vielleicht liegt es auch daran, weil das Gehen als Selbstverständlichkeit angesehen wird. Anders als beim Autoverkehr steht hinter dem Fußverkehr auch keine große Industrie, die ihre Produkte verkaufen kann. Deshalb sind hier in besonderem Maß Politik und Öffentlichkeit gefordert, sich mehr für den Fußverkehr zu engagieren.

HOLM-Blog: Autofahrende gegen Radfahrende, Radfahrende gegen Gehende, Gehende gegen Autofahrende – Verkehrsteilnehmende teilen sich den öffentlichen Raum. Mehr Freiheit für den Fußverkehr geht zwangsläufig auf Kosten anderer Fortbewegungsarten, oder nicht?

Prof. Dr. Joachim Scheiner: Der Weg liegt in einem Miteinander. Das Autofahren wurde über Jahrzehnte verkehrspolitisch privilegiert, während Fuß- und Radverkehr marginalisiert wurden – und das am stärksten in einer Zeit, als die meisten Haushalte noch gar kein Auto hatten! Der Radverkehr hat es in den letzten Jahren geschafft, mehr Einfluss zu gewinnen. Hierfür sind Initiativen wie Changing Cities und die sogenannten Radentscheide wie der „Volksentscheid Fahrrad“ in Berlin von großer Bedeutung. Und auch in den kommunalen Planungsbehörden hat ein Umdenken stattgefunden. Beim Thema Fußverkehr fehlt das jedoch noch.

HOLM-Blog: Welche Rezepte halten Verkehrsplanung und Stadtentwicklung für ein solches Miteinander der Verkehrsarten bereit?

Prof. Dr. Joachim Scheiner: Die Rezepte liegen in verschiedenen Bereichen: in niedrigen Geschwindigkeiten für den Kfz-Verkehr, in der Gestaltung der Infrastruktur, im Mobilitätsmanagement, in einer kleinteilig durchmischten Stadtentwicklung, wo die Alltagsziele in der Nähe liegen, und in klaren Botschaften der Kommunen, dass mehr Fuß- und Radverkehr erwünscht sind.

Dabei muss man sich eines klarmachen: Kraftfahrzeuge gefährden die zu Fuß Gehenden, nicht umgekehrt. Parkende Autos von Gehwegen zu verbannen oder Kfz zu stadtverträglichen Geschwindigkeiten zu zwingen, bedeutet kein „Gegeneinander“, sondern kommt dem Zusammenleben und der Teilhabe aller Verkehrsteilnehmenden zugute.

HOLM-Blog: Ist ein Mehr an Fußverkehr nicht nur eine Frage des Angebots, sondern auch eine Frage von Einstellung und Sozialisation? Wie können wir gerade Kindern und Jugendlichen in Zeiten bequemer Elterntaxis und E-Scootern das Zufußgehen schmackhaft machen?

Prof. Dr. Joachim Scheiner: Wissenschaftliche Studien auch von uns an der TU Dortmund zeigen [3, 4], dass Einstellungen und Sozialisation eine gewisse Bedeutung haben, aber keine entscheidende. Menschen passen sich an die Umwelt an, in der sie leben, auch in puncto Mobilität. Kinder werden immer quengeln, wenn sie zu Fuß gehen sollen und sich einer bequemeren Alternative bewusst sind. Das heißt aber nicht, dass sie später als Erwachsene für das Zufußgehen verloren sind. Dafür braucht es keine Kugel Eis als Belohnung.

HOLM-Blog: In Städten gehören seit einigen Jahren auch E-Scooter zum Straßenbild. Ist dieses Verkehrsmittel eher Ergänzung oder Konkurrent fürs Radfahren und Zufußgehen?

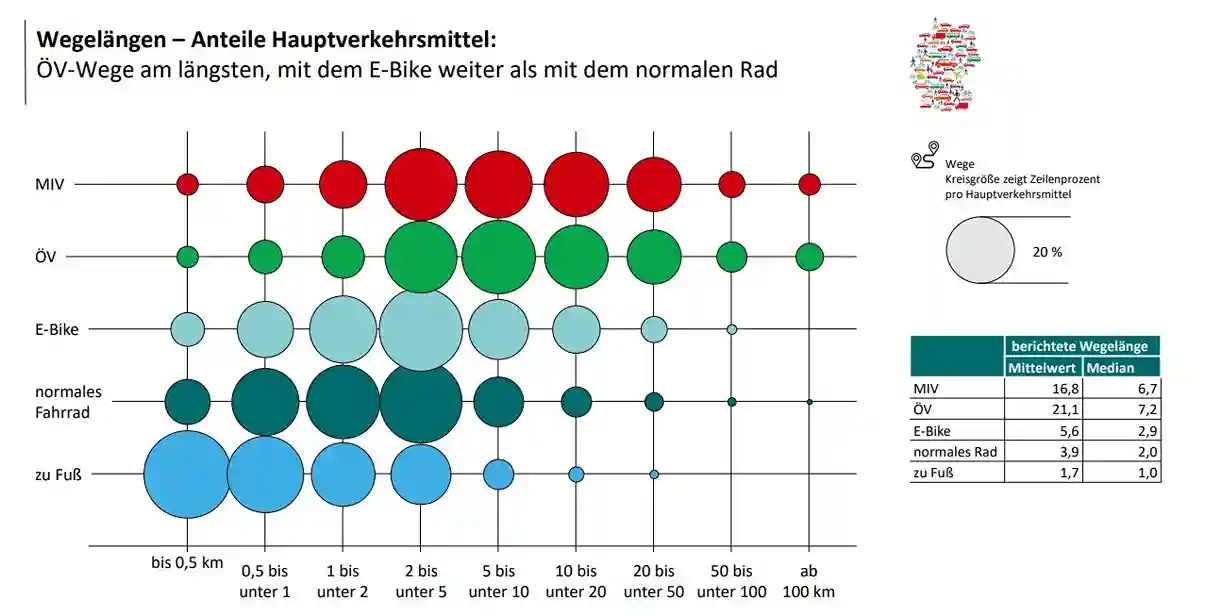

Prof. Dr. Joachim Scheiner: Nach unseren Studien [5] werden mit E-Scootern eher kurze Wege von ein bis zwei Kilometern zurückgelegt. Dabei fungiert dieses Verkehrsmittel als eine Beschleunigung der kürzesten Wege, also als Konkurrent zum Zufußgehen. Die Konkurrenz zum Fahrrad besteht weniger. Zum Fahrradfahren nimmt man meist das eigene Fahrrad. E-Scooter werden überwiegend als Leihfahrzeuge genutzt, wenn man sein Fahrrad nicht dabeihat. Die Scooter können aber eine wertvolle Ergänzung im Verkehrssystem sein, nämlich dort, wo der Weg zur Haltestelle zu lang ist, um zu laufen, oder zu Tageszeiten, wenn der Bus nur noch selten oder gar nicht mehr fährt.

HOLM-Blog: Abschließend noch eine Frage: Wo liegt Deutschland in Sachen Fußverkehr im internationalen Vergleich?

Prof. Dr. Joachim Scheiner: In anderen europäischen Ländern besitzt der Fußverkehr ähnliche Anteile wie in Deutschland, etwa in den Niederlanden, im Vereinigten Königreich, in Frankreich oder in der Schweiz. In den Niederlanden ist es etwas weniger, weil dort eher aufs Fahrrad gestiegen wird [6]. Einen besonders hohen Stellenwert hat in Deutschland traditionell das Wandern. Auch mein Vater war ein Wandersmann! Wir hatten zwar schon lange keinen wandernden Bundespräsidenten mehr, aber zu Fuß gehen wir im europäischen Vergleich doch ganz gern.

HOLM-Blog: Vielen Dank für das Gespräch.

Quellen

[1] Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (2025): Bundesregierung veröffentlicht Fußverkehrsstrategie Zuletzt geprüft: 29.07.2025

[2] Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (2023/24): Mobilität in Deutschland Zuletzt geprüft: 29.07.2025

[3] Döring, Lisa; Albrecht, Janna; Scheiner, Joachim; Holz-Rau, Christian (2014): Mobility biographies in three generations – socialization effects on commute mode choice. In: Transportation Research Procedia, S.165-176.

[4] Scheiner, Joachim (2018): Why is there change in travel behaviour? In search of a theoretical framework for mobility biographies. In: Erdkunde, S.41-62.

[5] Gödde, Jan, Scheiner, Joachim (2025): Spatiotemporal patterns of shared-e-scooter-usage: studying access, egress and complementary trips to transit. In: European Transport Studies 2.

[6] van der Waard, Jan, Jorritsma, Peter, Immers, Ben (2012): New Drivers in Mobility: What Moves the Dutch in 2012 and Beyond? Zuletzt geprüft: 29.07.2025