Elektrifizierung im Luftverkehr – neue Ära der Kurzstrecke?

Elektrische Flugzeuge für Passagier- und Warenverkehr, Drohnen für eilige Transporte und Flugplätze als neue Hotspots für Energie, Mobilität und Logistik – wird so die Zukunft der Regionalflughäfen und -plätze aussehen? Der HOLM-Blog hat zwei Unternehmen gefragt, die auf Elektrifizierung im Luftverkehr und eine Renaissance der Kurzstrecke setzen.

HOLM-Blog: Herr Dr. Breunig, Sie und Ihre Kollegen bei ALBATROSS sind überzeugt, dass in den regionalen Flugplätzen in Europa eine verborgene Wirtschaftskraft schlummert. Welche Bedeutung könnten Regionalflughäfen in Zukunft haben?

Dr. Stefan Breunig: Regionalflughäfen werden künftig eine zentrale Rolle bei der Elektrifizierung des Kurzstreckenluftverkehrs spielen. Unsere Vision ist es, diese Flughäfen zu multifunktionalen Energie-, Mobilitäts- und Logistikzentren zu entwickeln, die regionale Netzwerke stärken und wirtschaftlichen Fortschritt fördern. Elektrische Flugzeuge sind ein wichtiger Schlüssel für diese Transformation. Sie bilden den Grundpfeiler, um – zumindest auf der Kurzstrecke – einen emissionsfreien Luftverkehr von Passagieren und Fracht zu ermöglichen. Zudem verfügen Regionalflughäfen über ausreichend nutzbare Flächen, um selbst als Produzenten grüner Energie aufzutreten. Und das nicht nur für den Flugbetrieb, sondern auch um benachbarte Industrieunternehmen und Rechenzentren zu versorgen. Oder auch für die Ladeinfrastruktur ganzer Fuhrparks von elektrischen PKW bis hin zu Bussen und LKW könnten ihre Kapazitäten reichen.

HOLM-Blog: Über was sprechen wir? Was sind Regionalflughäfen und welche Aufgaben übernehmen sie gewöhnlich?

Dr. Stefan Breunig: Ein Regionalflughafen ist oftmals ein Flughafen der zweiten oder dritten Kategorie, der eine kleinere geografische Region bedient – im Gegensatz zu internationalen Flughäfen, die als Knotenpunkte für Langstreckenflüge dienen. Die Passagierzahlen sind im Vergleich zu internationalen Flughäfen deutlich geringer, und häufig werden Regionalflughäfen von Low-Cost-Carriern [1] genutzt oder sind auf die allgemeine Luftfahrt und Geschäftsflugverkehr ausgerichtet. Regionalflughäfen unterstützen die Anbindung in der Fläche, den Passagierverkehr, den Frachttransport, Geschäftsreisen, die Pilotenausbildung, den Tourismus sowie Notfalldienste. Darüber hinaus sind Regionalflughäfen wichtige wirtschaftliche Standorte für Unternehmen wie Flugzeughersteller, Wartungsbetriebe oder Logistikdienstleister. Laut ACI Europe [2] stellen Regionalflughäfen einen bedeutenden Anteil an der europäischen Konnektivität dar. So bieten sie über die Hälfte der Direktverbindungen im Luftverkehr an. [3]

HOLM-Blog: Herr Luft, Ihr Unternehmen Vaeridion entwickelt ein elektrisches Regionalflugzeug. Nur mit elektrischem Antrieb abheben und fliegen − klingt wie Zukunftsmusik. Wie lange noch?

Thorsten Luft: Ganz im Gegenteil – elektrisches Fliegen ist längst Realität. Mit der Velis Electro hebt bereits heute das erste vollelektrische Flugzeug ab, auch wenn es bislang vor allem für die Pilotenausbildung eingesetzt wird. Die Technologie für elektrisches Fliegen entwickelt sich rasant, und wir arbeiten bereits an der konkreten Umsetzung unseres Konzepts: dem Microliner.

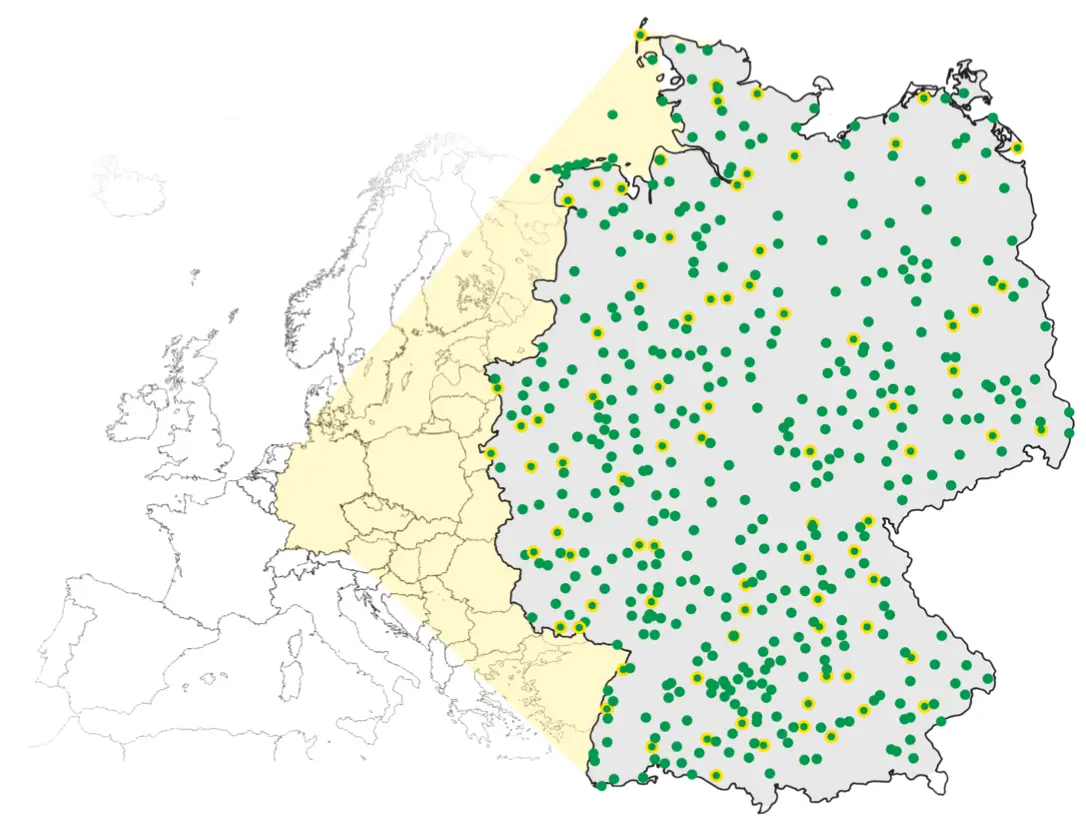

Dieser wird speziell für den regionalen Luftverkehr ausgelegt und kann die bestehende Infrastruktur von über 2.300 Flugplätzen in Europa – darunter mehr als 300 in Deutschland – nutzen. Der Erstflug ist für 2027 geplant, die Zulassung durch die EASA für 2030. Damit schaffen wir nicht nur emissionsfreie, sondern auch wirtschaftlich attraktive Verbindungen im Kurzstreckenverkehr.

HOLM-Blog: Und wann werden elektrische Flugzeuge im Passagier- und Warenverkehr mitmischen?

Thorsten Luft: Wir gehen davon aus, dass elektrische Flugzeuge ab 2030 im Passagier- und Warenverkehr eine spürbare Rolle spielen werden. Bereits jetzt haben wir unseren ersten verbindlichen Kaufvertrag mit der ASL Group [eine private Fluggesellschaft, Anm. d Red.] abgeschlossen: Ab Anfang 2030 wird das Unternehmen die ersten Microliner im Betrieb einsetzen.

Insbesondere im Regionalverkehr, auf Kurzstrecken und bei PSO-Verbindungen [4] werden elektrische Flugzeuge zunächst eingesetzt. Sie ermöglichen Betreibern, klimaneutral zu fliegen, Betriebskosten zu senken und bislang unerschlossene Routen wirtschaftlich zu bedienen. Regional Air Mobility bietet eine zeit- und energieeffiziente, geräuscharme Form des Verkehrs, die die regionale Anbindung erheblich verbessert. Besonders hervorzuheben ist, dass rein elektrisch betriebene Flüge nur minimale Klimaeffekte verursachen und energetisch am effizientesten sind − deutlich vor Hybrid- oder Wasserstofflösungen. [5]

Auch andere Antriebstechnologien, wie Hybrid- oder Wasserstoffflugzeuge, werden künftig eine Rolle spielen. Deren Entwicklung und kommerzielle Einführung erfolgt jedoch nach einem deutlich längeren Zeitplan.

HOLM-Blog: Auf welchen Strecken können Regionalflugzeuge zur Alternative werden?

Thorsten Luft: Im Passagierverkehr richten wir unseren Fokus auf Regionalflughäfen und die Erschließung neuer Routen im Bereich der Kurzstrecke. Für den Einsatz eines 9-sitzigen Flugzeugs sind viele Städteverbindungen denkbar, von denen Geschäfts- und Urlaubsreisende profitieren könnten – insbesondere dort, wo es keine direkte Verbindung mit einem Hochgeschwindigkeitszug gibt.

Ein anschauliches Beispiel ist der Flughafen Friedrichshafen. Die Stadt und die Region beherbergen international renommierte Unternehmen wie ZF Friedrichshafen, Rolls-Royce Power Systems oder Airbus, denen derzeit eine gute Anbindung fehlt. Direkte Flüge zu nationalen und internationalen Wirtschaftszentren wie den Metropolregionen Mailand, Frankfurt oder Genf wären ein attraktives Angebot. Ein weiterer Anwendungsfall ist der Shuttle-Verkehr zwischen Unternehmensstandorten, der in ein Regional-Air-Mobility-Netzwerk eingebunden werden könnte.

Ein besonderer Vorteil gegenüber Straße und Schiene besteht dann, wenn Wasserflächen, Gebirge oder Regionen mit schlechter Anbindung überbrückt werden müssen. Gemeinsam mit der ADAC-Tochtergesellschaft Aero-Dienst prüfen wir außerdem den Einsatz des Microliners für Ambulanzdienste. Damit lassen sich Rückführungsflüge für verletzte Passagiere deutlich schneller und kosteneffizienter durchführen als mit dem derzeitigen, zeitaufwändigen Bodentransport.

HOLM-Blog: Welche Rolle könnten Regionalflughäfen in der Zukunft des klimaneutralen Fliegens spielen?

Dr. Stefan Breunig: Um als Knotenpunkte und Zielorte für elektrische Flugzeuge zu dienen, müssen sie sich im Wesentlichen zu Energiezentren entwickeln. Der Energiebedarf, der für das schnelle Laden elektrischer Flugzeuge benötigt wird, übersteigt rasch die heute verfügbare Leistung eines Regionalflughafens. Selbstverständlich sollte dabei möglichst grüner Strom geladen werden, was sich am besten durch lokale Energieerzeugung mittels Photovoltaik realisieren lässt. Flughäfen bieten hierfür ein enormes Potenzial, etwa durch PV-Anlagen auf Dächern und Freiflächen, selbst in den Bereichen zwischen Vorfeld und Startbahn. Zusätzlich ermöglichen Batteriespeicher dem lokalen Netz, den hohen Leistungsbedarf der Flugzeugladestationen auszugleichen und zugleich die Nutzung der vor Ort erzeugten Energie zu maximieren.

HOLM-Blog: Welche Investitionen sind damit für die Flughäfen verbunden?

Dr. Stefan Breunig: Regionale Flughäfen müssen ihre Infrastruktur umfassend modernisieren, um den Anforderungen klimaneutraler Luftfahrt gerecht zu werden. Dazu gehören vor allem lokale Energieversorgung mit erneuerbaren Quellen, performante Ladepunkte für Flugzeuge und die Anpassung der Flughafenbereiche für neue Lade- und Betankungsvorgänge. Zum Beispiel ist es eine Herausforderung Flugzeuge mit hybridem Antrieb mit Strom zu laden und gleichzeitig mit nachhaltigen Flugkraftstoffen, wie Sustainable Aviation Fuels (SAF) oder Wasserstoff zu betanken.

Die Einbindung verschiedener nachhaltiger Verkehrsmittel an diesen Standorten macht sie zu zentralen Knotenpunkten für eine klimafreundliche Mobilität und Logistik.

HOLM-Blog: Gibt es Beispiele für Flughäfen, die diesen Weg bereits bestreiten?

Dr. Stefan Breunig: Ein sehr gutes Beispiel ist der Flughafen Mönchengladbach. Hier zeigt sich, wie ein Regionalflughafen Innovation und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt seiner Entwicklung stellen kann. Der Flughafen Mönchengladbach (MGL) ist ein bedeutender Standort für die allgemeine Luftfahrt mit Schwerpunkt auf Maintenance, Business Aviation und Pilotenausbildung. Gemeinsam mit ALBATROSS entwickelt er sich jetzt zu einem Energie-Hub durch die Planung von Photovoltaikanlagen, Batteriespeichern und Ladeinfrastruktur. Damit wird der Flughafen vorbereitet sein, wenn Flugzeuge wie der Vaeridion Microliner bereitstehen, um die Potenziale dezentraler, emissionsfreier Luftfahrt zu erschließen. Bereits heute ist der Flughafen in Projekten zu unbemannten Luftfahrtsystemen und regionaler Luftmobilität aktiv. Der Flughafen beherbergt derzeit Unternehmen wie die Germandrones und ist an Projekten wie SkyTRACKplus und SkyCab II beteiligt, die die Integration von Drohnen und Flugtaxis (VTOL und fixed-wing) in den kontrollierten Luftraum sowie in urbane Verkehrsnetze erforschen. Man kann zu Recht sagen, dass der Flughafen Mönchengladbach heute bereits ein Zentrum für Innovation, nachhaltige Mobilität und regionale Wertschöpfung darstellt.

HOLM-Blog: Kommen batterieelektrische oder wasserstoffbetriebene Regionalflugzeuge auch als alternative Transportmittel im Warenverkehr in Betracht?

Thorsten Luft: Absolut! Wir sehen großes Potenzial für den Einsatz im Frachtbereich, zum Beispiel im medizinischen Transport- oder im Verteidigungssektor. Anstelle von neun Passagieren könnten mit derartigen Flugzeugen auch zwischen 800 und 900 kg Fracht transportiert werden. Auch für einen Patient samt medizinischem Equipment und Personal würde die Kapazität reichen. Ein erstes Einsatzgebiet wird die Anbindung von Inseln sein, auf denen heute bereits häufig neunsitzige Flugzeuge zum Einsatz kommen. Aber auch Logistikunternehmen prüfen bereits die Möglichkeit, elektrische und hybrid-elektrische Flugzeuge zur Verbindung von Verteilzentren einzusetzen.

HOLM-Blog: Unbemannte Drohnen werden zunehmend auch für kommerzielle Transporte eingesetzt. Was ist in Zukunft im Bereich ziviler Nutzung von Drohnen zu erwarten? Werden auch dabei Regionalflughäfen eine Rolle spielen?

Dr. Stefan Breunig: Die EU hat mit ihrer Drohnenstrategie 2.0 [6] den Weg für ein intelligentes und nachhaltiges Drohnen-Ökosystem geebnet. Insbesondere im zivilen Bereich wird der Einsatz von Drohnen für Logistik, medizinische Versorgung und zeitkritische Lieferungen wie Blut, Organe oder Medikamente stark zunehmen. Beim Transport mit Drohnen lassen sich grundsätzlich zwei Szenarien unterscheiden. Zum einem ermöglichen Kurzstreckendrohnen vor allem die Letzte-Meile-Zustellung in der Region. Zum anderen werden zukünftig größere autonome Flächenflugzeuge Güter zwischen Flughäfen transportieren können. Regionale Flughäfen werden dann als Integrationszentren für Drohnenlogistik fungieren, sowohl im Szenario Airport-to-Region als auch im Szenario Airport-to-Airport. Sie bieten Lade- und Wartungsinfrastruktur, ein sicheres Luftraummanagement – in diesem Fall U-Space [7] – sowie Anbindungen an den konventionellen Fracht- und Passagierverkehr. Regionale Flughäfen werden also zu multimodalen Knotenpunkten für Mobilität und Logistik, an denen elektrische Flugzeuge, Drohnen und herkömmliche Luftfahrt vernetzt werden.

HOLM-Blog: Die Regionalluftfahrt spielt in der nationalen Mobilitätsstrategie momentan keine Rolle. Könnte sich das auch aus militärischen Gründen ändern?

Dr. Stefan Breunig: Auch wir sehen, dass die Politik noch nicht in ausreichendem Maße die Regionalluftfahrt berücksichtigt. Neben der wirtschaftlichen Bedeutung wird zukünftig auch die sicherheits- und verteidigungspolitische Rolle größer werden. Regionale Flughäfen in Deutschland und Europa gewinnen durch ihre Weiterentwicklung zu dezentralen und klimafreundlichen Energie- und Mobilitätszentren an wirtschaftlicher und strategischer Bedeutung. Mit dem Ausbau autonomer Energieinfrastrukturen, der Integration elektrischer Luftfahrt und Drohnenlogistik werden sie als unverzichtbarer Teil für die zukünftige Infrastruktur wichtig für Versorgung, Verteidigung und Krisenmanagement.

HOLM-Blog: Vielen Dank für das Gespräch.

Quellen/Anmerkungen

[1] Low-Cost-Carrier oder Billigfluggesellschaften bezeichnen Fluggesellschaften, die Flüge zu niedrigeren Preisen anbieten. Siehe die Liste der Gesellschaften auf Wikipedia.

[2] ACI EUROPE (Airports Council International Europe) ist der Interessensverband der internationalen Flughäfen in Europa.

[3] ACI EUROPE, „European Regional Airports”, Seite 6, 2023

[4] Public Service Obligation (PSO): staatlich geförderte Verbindungen, die eine Grundversorgung sicherstellen. Siehe die PSO-Liste der Europäischen Kommission.

[5] Eytan J. Adler, Joaquim R.R.A. Martins, „Energy demand comparison for carbon-neutral flight“ in Progress in Aerospace Sciences, Volume 152, 1 January 2025, 101051

[6] EUROPEAN COMMISSION, ‘A Drone Strategy 2.0 for a Smart and Sustainable Unmanned Aircraft Eco-System in Europe’, 29.11.2022

[7] U-Space ist der europäische Begriff für ein Verkehrsmanagement für unbemannte Luftfahrzeuge (Unmanned Traffic Management, UTM). Quelle: Wikipedia